このプロジェクトをご覧いただき、ありがとうございます!

フジメディカル出版の宮定久男です。

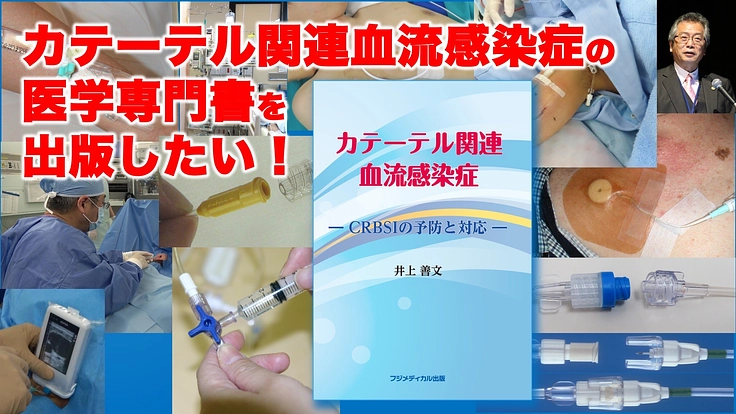

弊社は医学系専門書の出版社として1998年(平成10年)に創業し、医師・薬剤師など医療専門職の人たちを読者対象として医学雑誌や医学書を発行してまいりました。糖尿病、肥満・メタボリックシンドローム、腎臓病、高血圧、脳梗塞、認知症、血液・免疫学、女性医学、臨床薬学、臨床栄養学、機能性食品、介護など、幅広い分野の専門図書を手がけています。

2022年に初めてこのREADYFORのクラウドファンディングで、希少難病「キャッスルマン病、TAFRO症候群」の成書発刊のプロジェクトにチャレンジし、多くのご支援を得て成功し出版することができました。このことが契機となり、小部数クラウドファンディング型出版に取り組んでいます。なぜ、小部数のクラファン型出版なのか、その思いは一番最後に書きましたので、ぜひ最後までご覧ください。

▼今回のプロジェクトの目的・意義

カテーテル感染という用語をご存知でしょうか?

カテーテルとは医療用に用いられる柔らかい管のことで、薬剤・栄養剤の注入や体液の排泄などを行うために体腔や血管、消化管、尿管などに挿入する器具です。点滴のチューブもそうです。そのカテーテルを静脈内に留置して栄養剤などを投与するために用いた医療的処置の中で起こってしまう感染がカテーテル感染と呼ばれます。

このプロジェクトは、特に静脈内に留置したカテーテルに関連した血液の感染(カテーテル関連血流感染症、catheter related blood stream infection: CRBSI)について書かれた医学専門書の出版プロジェクトです。

実は、日本ではCRBSIに特化して詳しくまとめた書籍が未だ出ていません。そのことに危機感を抱いた本書の著者が満を持して書き上げた原稿を、なんとしても世に出したいのです。

▼カテーテル関連血流感染症って、どんな病気?

カテーテル関連血流感染症について、もう少し詳しく書きます。

以下は生成AIによる解説です(Copilotで2025年2月10日検索)。

カテーテル関連血流感染症(CRBSI)は、血管内カテーテルの使用に関連して発生する血流感染症のことを指します。この感染症は、医療現場での重要な合併症の一つであり、重篤な結果を引き起こすことがあります。

◉原因

CRBSIの主な原因は、カテーテルの挿入部位を通じて細菌や真菌が血流に侵入することです。以下のような状況でリスクが高まります:

・カテーテルの挿入期間が長い

・不適切なカテーテル管理や無菌技術の欠如

・免疫機能の低下(例:化学療法を受けている患者)

・既存の感染症や皮膚の損傷

◉症状

CRBSIの症状は多岐にわたりますが、以下のような一般的な症状が見られます:

・発熱や寒気

・カテーテル挿入部位の発赤や腫れ

・全身倦怠感や疲労感

・頭痛や関節痛

◉診断

CRBSIの診断には、血液培養検査が一般的に使用されます。具体的な手順は以下の通りです:

・カテーテル挿入部位と末梢血からの血液培養を行う

・同一の病原体が検出された場合、CRBSIと診断する

◉治療

CRBSIの治療は迅速かつ適切に行う必要があります。治療方法には以下のようなものが含まれます:

・感染源であるカテーテルの抜去

・広範囲の抗生物質治療

・病原体に特異的な抗生物質の選択

・重症例では、集中治療室での管理が必要となることもある

◉予防

CRBSIの予防には、以下のような衛生管理と無菌技術の徹底が重要です:

・カテーテル挿入前後の手指衛生の徹底

・カテーテル挿入部位の消毒と適切なドレッシングの使用

・可能な限りカテーテル使用期間を短くする

・定期的なカテーテル管理と監視

CRBSIは適切な予防策と管理によって大幅に減少させることができます。医療従事者は常に最新のガイドラインに従い、リスクを最小限に抑える努力を続けることが重要です。

これだと、主に医療従事者に向けた解説になっていますね。

なので、もう少し具体的な場面を想定しながら説明します。(著者の井上先生に修正・監修していただきました)

あなたが何らかの病気や事故で入院し、ベッドで点滴を受けている場面を思い浮かべてください。あなたの腕、胸(鎖骨の下)や首に挿入された点滴からベッド横に吊るしてある薬液の袋(バッグ)まで繋いであるチューブ(管)がカテーテルです。多くの場合、薬液袋の下側にカテーテルの先を差し込んで薬液を落とす(注入する)ようになっています。おそらくあなたの点滴も看護師さんが「今からお薬の点滴をしますよ」などと言いながら、薬液袋の下側にカテーテルの先端部を差し込み、カテーテルの途中にあるクレンメ(流量調節装置)を動かして滴下速度を調節すると思います。

この時、もしもカテーテルが入っている皮膚の部分が病原性細菌に汚染されていたらどうなるでしょうか? 薬液袋の内容(輸液)自体や点滴セットなどが汚染されていたらどうなるでしょうか?

本来、私たちの体は皮膚や粘膜のバリア機能で外敵(細菌やウイルス)の体内への侵入を防ぐのですが、点滴ではカテーテルがあなたの腕や胸、首を介して血液に直接入れられているので、そのバリア機能が生かされることなく、いとも簡単に外敵の侵入を許すことになります。細菌はあなたの体内にたやすく侵入し、体内で次々と増殖していきます。防ぎようがありません。

そうなると、血液中の免疫細胞たちが必死に外敵と闘い守ろうとするのですが、病気や怪我で入院している患者さんは免疫力も落ちています。たちまち細菌のほうが優勢になり、高い熱や悪寒に襲われ、免疫力が著しく低下した患者さんでは命の危険に瀕する状況となります。

これがカテーテル関連血流感染症の恐ろしいところです。もちろん、迅速なカテーテル抜去や抗菌薬投与などの緊急措置で治ることも多いですが、高齢者や重症患者ではあちこちの臓器に重篤な障害を引き起こし敗血症に至る危険もあります。

このCRBSIへの対策の肝は、的確な診断と迅速な治療、そして何よりも衛生管理を徹底し予防に努めることです。そのために本書は重要な役割を果たすことでしょう。

▼著者の井上善文先生です

井上善文(いのうえ よしふみ)先生

・愛媛県出身。1980年大阪大学医学部卒業。大阪大学第一外科、国立呉病院外科にて外科研修後、大阪大学小児外科 岡田正教授に師事し、外科代謝、がん患者の栄養管理、栄養評価、カテーテル管理、在宅医療などの研究を行う。

・米国Duke University Medical Center外科、米国University of Florida外科への留学を経て、1993年大阪府立病院消化器一般外科、1997年大阪大学第一外科助手、2001年大阪大学大学院医学系研究科臓器制御医学専攻機能制御外科講師、2002年日本生命済生会付属日生病院外科部長、2005年医療法人川崎病院外科総括部長、2013年大阪大学国際医工情報センター栄養ディバイス未来医工学共同研究部門特任教授、2023年より千里金蘭大学栄養学部教授。

・一般社団法人 静脈経腸栄養管理指導者協議会(リーダーズ)代表理事、血管内留置カテーテル管理研究会(JAN-VIC)代表世話人、関西PEG・栄養とリハビリ研究会代表世話人ほか。日本の臨床栄養の権威。経腸栄養と静脈栄養を駆使した本物の栄養管理ができるMedical Nutritionistの育成に精力的に取り組んでいる。

・日本におけるCRBSI予防対策ガイドライン作成のメンバーであり、この問題に関する数多くの論文などを執筆している。